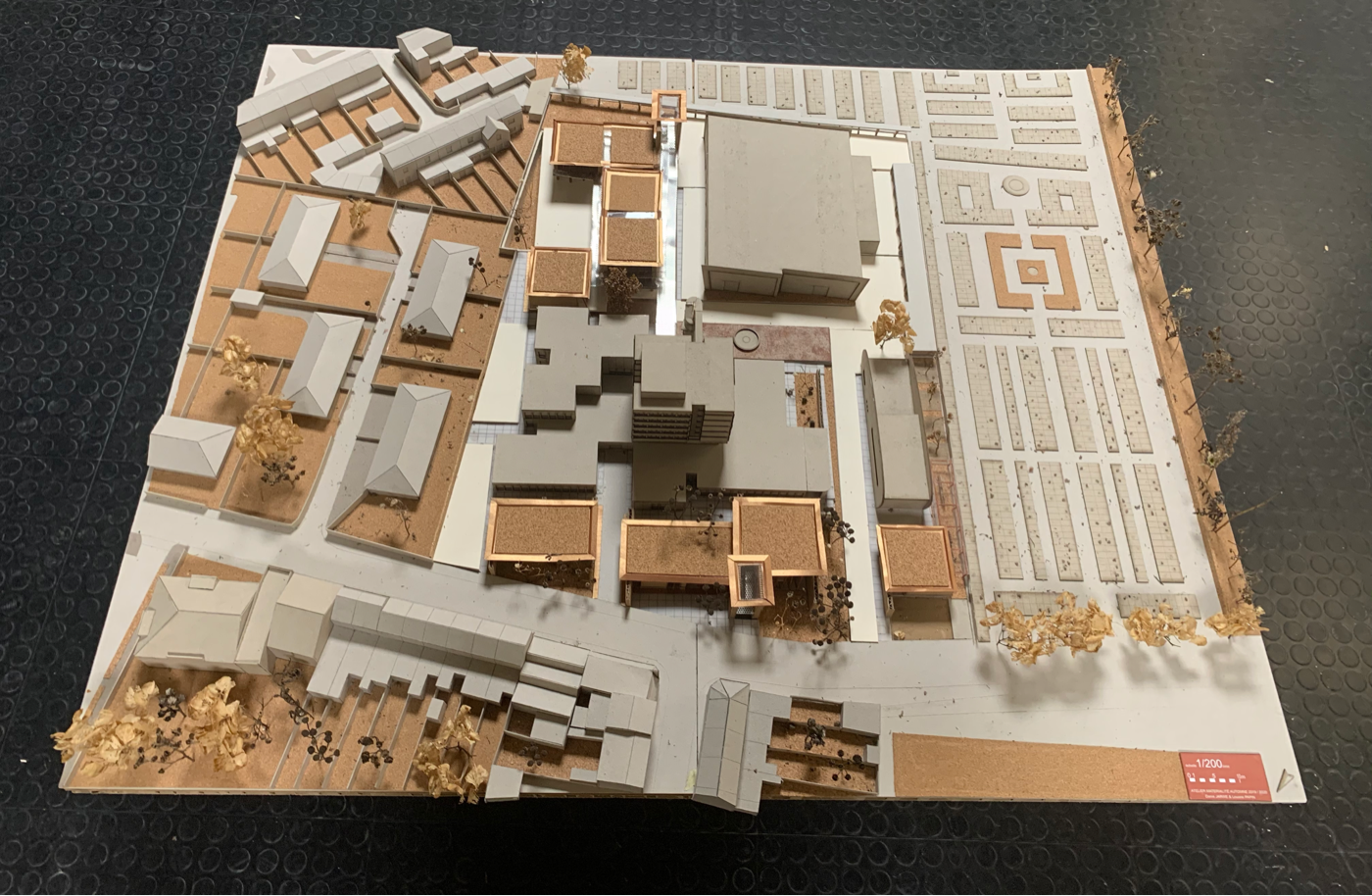

Le siège des Compagnons du Devoir de Lille, aussi appelé la Maison, est situé rue de Babylone à Villeneuve d’Ascq. Il est composé de plusieurs édifices, dont le plus qualifiant est celui d’origine dessiné par Jean Willerval. Chaque bâtiment possède un langage architectural propre qui ne correspond pas avec son voisin. l’intention du projet est alors de trouver du lien entre la Maison et son contexte, entre les différents édifices, et donc entre les Compagnons. En effet, puisque ce siège est à la fois leur domicile mais aussi leur lieu de formation et de production, l’organisation spatiale est indissociable de la structure de leur journée. C’est pourquoi nous abordons ce projet à la manière d’un village compagnonnique.

Concevoir un village des Compagnons sera alors pour nous l’idée que chaque individu, ou élément, est unique, différent et autonome. Pourtant, l’ensemble du village ne saurait fonctionner si l’un devait manquer. Donc tous seraient liés par une inter-dépendance des particularités de chacun. Il s’agit là d’une pensée de la solidarité constructive, grâce à l’insuffisance des uns et des autres. Notre hypothèse de projet serait alors : et si davantage d’hétérogénéité permettait des relations entre les choses séparées ?

Notre problématique serait alors :

Comment lier des facteurs hétérogènes pour parvenir à la perception d’un ensemble unique et qualifié ?

Et notre hypothèse :

Et si davantage d’hétérogénéité façonnée permettait de mettre en relation les choses séparées ?

Nous avons choisi de travailler ces nouveaux bâtiments en terre crue, mise en oeuvre en pisé, associée à l’acier corten, Car ce que nous recherchons c’est une forte expression du façonnage, pour valoriser le travail manufacturier, et exprimer cette esthétique de la séparation sur le chantier. Ces 2 matériaux partagent une idée du presque parfait, car leur aspect est à la fois indescriptible, imprevisible, et donc imprescriptible. Ils changent dans le temps. Mais ces 2 matériaux s’opposent aussi dans leurs caractéristiques propres, ce qui va induire un travail des interfaces (quelles soient entre sol et édifice, entre matériaux différents, entre disciplines) dont le rôle est de régler les écarts de tolérance. Pour faire cohabiter des choses séparées.L’espacement intervient comme moyen de régler les conflits, et l’hétérogénéité devient la condition de la négociation (voir maquettes 20 et schémas). Chaque détail de ce projet, doit apporter sa contribution à l’ouvrage, mais nécessite les autres pour fonctionner. L’insuffisance des uns et des autres nécessite une solidarité constructive entre les éléments.